商標編第9回です。

商標法上の先使用権について、イラストで分かりやすく説明します。

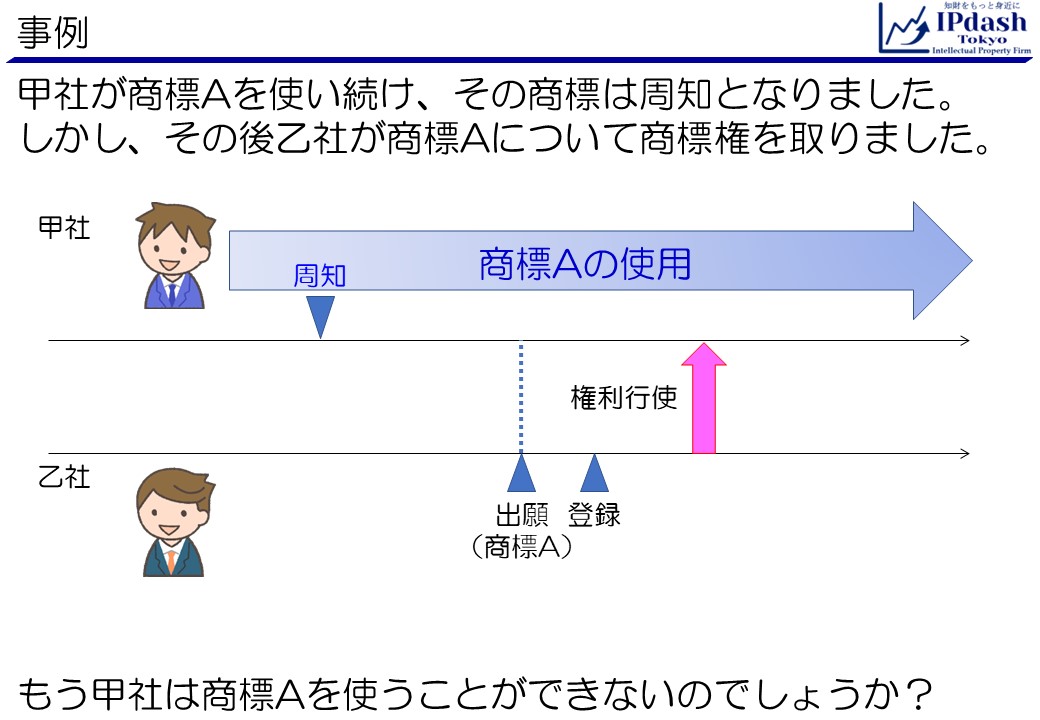

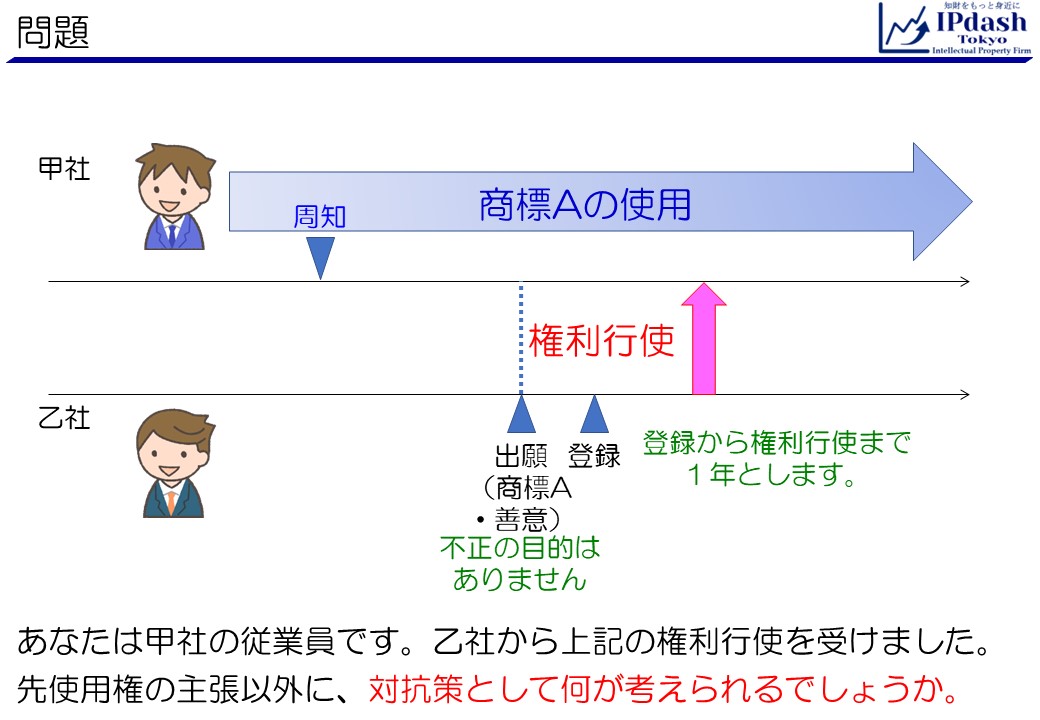

まずは次のような事例を考えてみます。

乙社の出願時には、甲社の商標は広く知られていたとします。

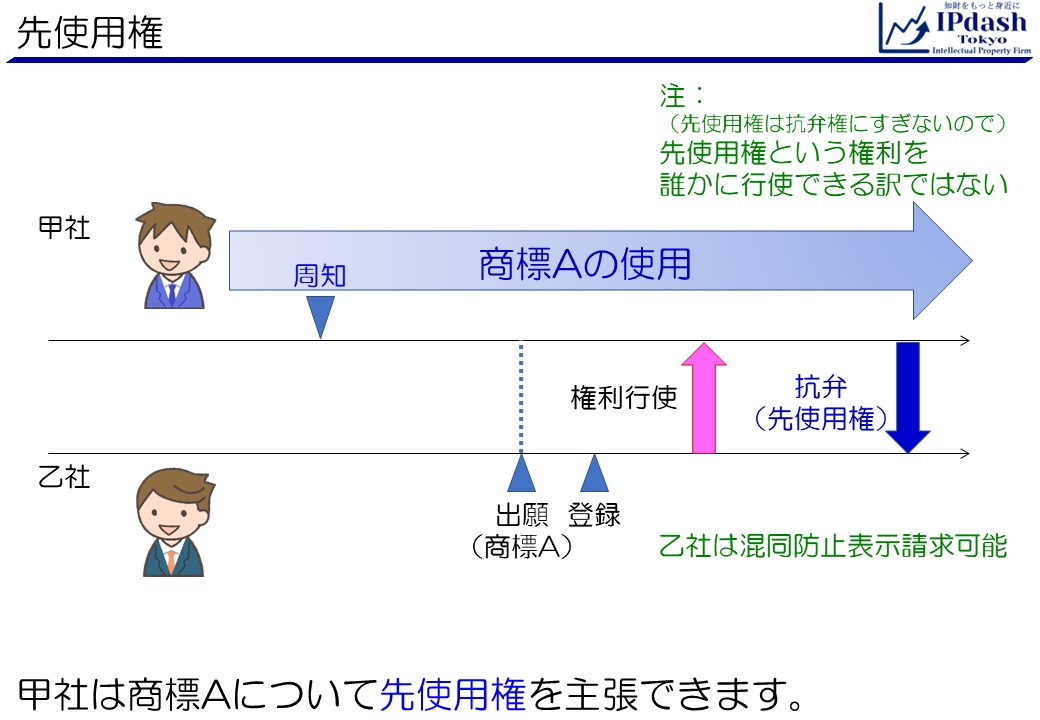

上記イラストにあるように、甲社は商標Aについて先使用権を主張できます。

つまり、乙社の権利行使に対し抗弁が可能であり、損害賠償請求等を免れ得ます。

なお、先使用権は抗弁権にすぎないので、甲社は先使用権という権利を誰かに行使できる訳ではありません。

また、商標権者の乙社は公社に対して混同防止表示請求が可能です。

先ほどの例で言うと、甲社は商標Aが周知になるほど使用してきました。甲社の業務上の信用が商標Aに蓄積されていると考えられます。

今回甲社は商標権を取得していませんが、そこまで大きくなった信用は保護しましょう、ということです。

☆ ☆ ☆

参考までに、先使用権に関する商標法の条文を載せておきます。

「広く認識されていること」が要件となっています。

つまり、周知の商標でなければ、先使用権は主張できません。

(先使用による商標の使用をする権利)

第三十二条

他人の商標登録出願前から日本国内において

不正競争の目的でなく

その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について

その商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、

その商標登録出願の際現に

その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、

その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、

その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。

当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 略(混同防止の表示請求)

ここで問題です。

補足すると、乙社の出願に不正の目的はありません。

また、登録してから権利行使まで1年経過しているとします。

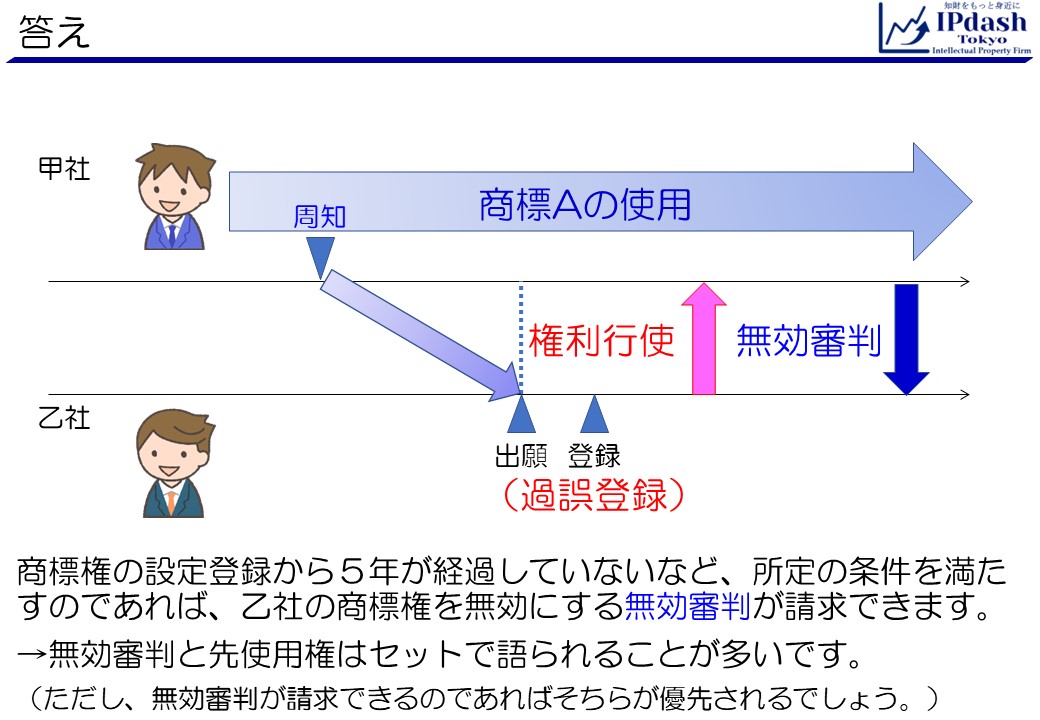

甲社は、乙社の商標登録を無効にする無効審判が請求できます。

商標登録の無効審判については、また別のスライドで解説します。

甲社の使用によって商標Aが周知となっていますから、その後の出願による乙社の商標登録は、本質的に過誤登録です。

参考までに、逐条解説商標法第32条(先使用権)の趣旨を紹介しておきます。

ここにもある通り、過誤登録の場合の救済規定です。

![(参考)逐条解説 商標法第32条[趣旨]本条の存在理由は本来的に過誤登録の場合の救済規定である。すなわち、本条所定の未登録商標がある場合は、他人の出願は必ず四条一項一〇号に該当するはずであるから他人の商標登録があるわけはないが、誤って登録された場合に、あえて無効審判を請求するまでもなく、その未登録周知商標の使用を認めようというのである。本条は、四条一項一〇号について善意に登録を受けた場合には除斥期間の適用があるので(四七条一項)、その登録後五年を経過した場合に特に実益がある。…特許法における先使用とは趣旨が異なります。そして過誤登録であっても、登録から5年経過した場合は無効審判が請求できなくなります。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/商標編09-08.参考逐条解説商標法第32条先使用権_v1.0.jpg)

先ほど、「商標登録の無効審判が請求できる」と書きましたが、これには期限があります。

過誤登録であっても、乙社の登録から5年経過した場合は、この無効審判は請求できません(専門用語で除斥期間といいます)。

そうなってしまった場合に先使用権が活きてくるのですね。

まとめです。

商標を使用し続けた結果、その商標が広く知られるようになった場合、

その商標の使用者は、先使用権を主張できる場合があります。

☆ ☆ ☆

知的財産とは(商標編)第9回は以上になります。

第10回では「登録異議の申立て」についてお話ししていきます。

(第9回 了)

IPdash東京 特許事務所

Next

第10回:その商標登録、ちょっと待った!(登録異議の申立て)

☆

タイトル一覧はこちら

☆

[広告] IPdash東京特許事務所の商標登録出願

☆ ☆ ☆