地理的表示編第2回です。

地理的表示(GI)と地域団体商標の違いについて、イラストで分かりやすく説明します。

QUIZ

まずクイズです。気軽に考えてみてください。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

答えはこちら。

Aが地域団体商標、Bが地理的表示です。

地理的表示(GI)と地域団体商標の例

まず、地理的表示(GI)登録の例を見ていきましょう。

次に、地域団体商標の例です。

地域団体商標は750件以上の登録があるので、一部のみ表示しています。

「江戸切子」や「鴨川温泉」などがあることを少し覚えておいてください。

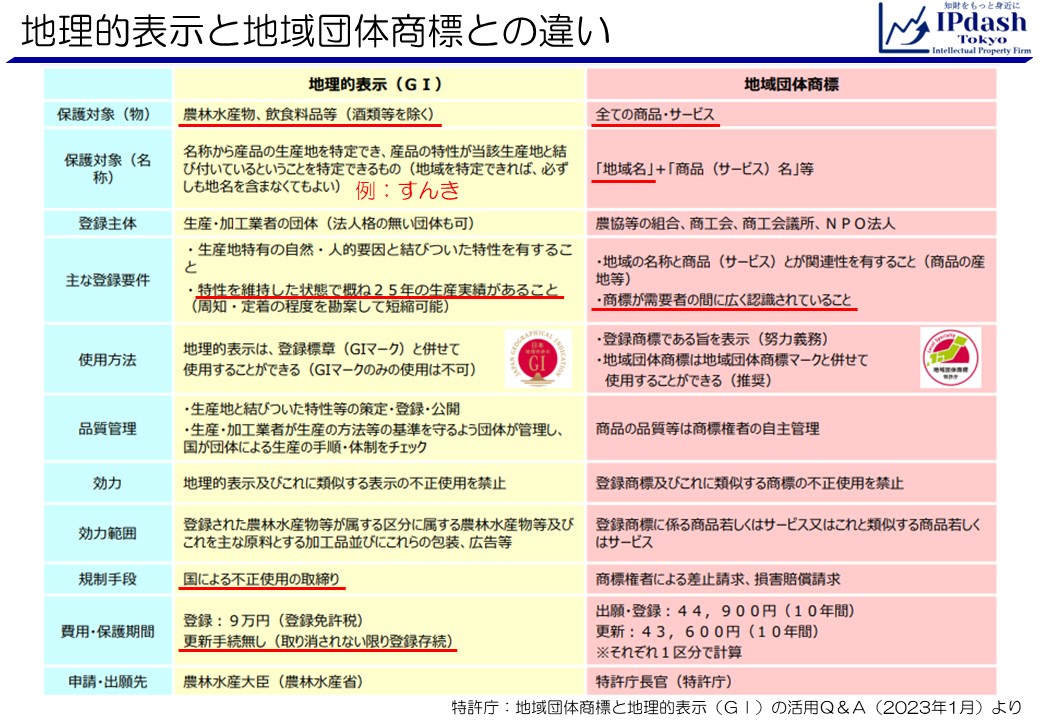

地理的表示と地域団体商標の違い

重要なスライドです。

1.保護対象

まず、地理的表示と地域団体商標では保護対象が異なります。

前回、地理的表示は特定の農林水産物等であることをお話ししました。

つまり、地理的表示の保護対象は農林水産物や飲食料品等になります。

それに対し、地域団体商標はすべての商品、すべてのサービスが保護対象となります。

先ほど、「江戸切子」と「鴨川温泉」という地域団体商標があることを覚えておいてくださいと言いました。

「江戸切子」と「鴨川温泉」は農林水産物や飲食料品ではありませんね。

よって、これらは地理的表示の保護対象ではありません。

なお、保護対象の「名称」について、地域団体商標には必ず地域名が含まれますが、地理的表示はそうとは限りません。

そのような地理的表示の例として、長野県の「すんき」(漬物)があります。

2.主な登録要件

地理的表示には「特性を維持した状態で概ね25年の生産実績があること」、

地域団体商標には「商標が需要者の間に広く認識されていること」があります。

3.規制手段

こちらも地理的表示と地域団体商標で大きな違いがあります。

地理的表示は一度登録されると行政が取締りを行ってくれます。

一方、地域団体商標は商標権者が自ら差止請求や損害賠償請求等の権利行使を行います。

どちらがよいとは一概には言えません。それぞれに利点があります。

4.保護期間

地理的表示は登録要件を満たしている限りは更新手続きが不要です。

一方、商標は10年ごとに登録料を納付する必要があります。

ただし、どちらも半永久権という点では一緒です。

5.申請・出願先

第1回で述べたように、地理的表示は農林水産省が所管官庁であり、地域団体商標は特許庁が所管官庁です。

よって、申請(出願)先が異なります。

雑談

冒頭のクイズの「飛騨牛」のように、地理的表示と地域団体商標の双方について登録することが可能です。

地理的表示と地域団体商標のどちらもメリットがありますので、必要に応じて双方登録することもアリかと思います。

具体例を見てみましょう。

スライド左側の【海外でのGIの悪用】にあるように、相互保護を約束している国(EUなど)において地理的表示の不正使用があった場合、現地当局が不正使用品を排除してくれます。

商標登録による保護の場合、現地での商標権を取得し、その商標権に基づいて権利行使を行う必要があります。

現地の代理人を雇う必要があるため、手間が掛かります。

制度が始まった2015年頃は相互保護の枠組みもありませんでした。

よって当時は上記のスライドのように、「登録されたことをもって、直ちに海外でも当該地理的表示が保護されるものではない」のでした。

それから8年以上が経過し、外国との相互保護の枠組みも形成されつつあり、日本の地理的表示がEUなどでも保護されるようになりました。

農林水産省をはじめとする各関係者の努力の結果ですね。

差止請求等を可能にする商標権による保護も強力です。

また、商標権に基づく水際措置(輸出入の差止)も可能です。

例えば東京税関で輸出(輸入)差止申請を行うと、全国9か所の税関で情報が共有され、商標権侵害物品があれば通関を止めてくれます。

地理的表示と地域団体商標による重複保護

以下の問題を通じて、地理的表示と地域団体商標の重複登録が可能か否かについて考えてみましょう。

すでに地域団体商標を登録しているケースです。

問題2は問題1とは逆に、地理的表示が先に登録されている場合です。

余談ですが、これは種苗法の品種登録の場合とは異なります。

種苗法の品種登録がなされた場合は、その品種登録を受けた本人であっても商標登録はできません(商標法第4条第1項第14号)。

☆ ☆ ☆

同じ団体が地理的表示と地域団体商標の双方について登録できる点については、

冒頭の問題の「飛騨牛」の例があるためわかりやすかったと思います。

続いて、第三者の権利(登録)がある場合の問題です。

ただし書きの部分がわかりにくいと思うので補足します。

例えば、静岡県浜松市で営業を行うある事業者Aの営業努力により、「浜松丼」という丼ぶりが全国的に知られるようになり(全国的周知)、

事業者Aは「浜松丼」について(商標法第3条第2項の規定により)商標登録を受けたとします。

この場合、後から事業者Aを除く浜松地域の事業者団体がGI登録をしようとしても拒絶されます。

☆ ☆ ☆

続いて「文字部分について、他人の使用を排除する権利を有しない」例を示します。

静岡県湖西市の事業者Bが、中央に「ABC丼」という文字を含むロゴ商標であって、そのロゴの上部に小さく「湖西丼」と書いてある商標について商標登録を受けたとします。

ただし、「ABC丼」や「湖西丼」はその地域で知られているものの、全国的周知ではありません。

この場合、ロゴの上部に小さく書かれた「湖西丼」部分について、事業者Bは他人の使用を排除する権利を有しません。

なぜなら、ロゴ全体として商標登録を受けているのであって、ロゴを構成するパーツ全てに排他権を有しているわけではないからです。

このようなケースの場合、静岡県湖西市の団体が「湖西丼」についてGI登録を受けることは可能です。

未登録周知商標と同一類似の商標は商標登録を受けることができない、というルールがあります(商標法第4条第1項第10号)。

GI登録後に、そのGIと同一類似の商標かつGI産品と同一類似の商品について、商標登録を受けることはできません。

まとめです。

・地理的表示(GI)は農林水産物・食品等を保護対象とし、

地域団体商標はすべての商品・サービス(役務)を保護対象とします。

・地理的表示が登録されると、行政が取り締まりを行ってくれます。

一方、地域団体商標の商標権は、差止請求などによる権利行使を可能とします。

知的財産とは(地理的表示編)第2回は以上になります。

第3回では「GI申請(出願)から登録まで」についてお話ししていきます。

(第2回 了)

IPdash東京 特許事務所

(第3回へ)

☆ ☆ ☆

記事の更新を弊所Facebookページでお知らせしています。

以下の「いいね!」ボタンを押して頂くと、更新がお客様のFacebook(ニュースフィード)に表示されるようになります。